中国足协外援政策调整 国内球员价值提升夏窗转会市场将迎新变化

近年来,中国足协在外援政策方面持续进行改革与优化,强调在保障联赛竞技水准的同时,更加注重本土球员的成长与价值提升。特别是在2025年,足协将两个转会窗累计注册外援名额从7人下调至6人,并对外援报名、上场人数等进行更为严格的限制。这样的政策变动,意味着俱乐部在外援使用上的弹性将受到压缩,从而为国内球员争取更大的舞台和更多机会。在这种背景下,国内球员的市场价值有望迎来结构性提升,夏季转会窗口也将出现一系列新的变化与流动趋势。本文将从政策环境、俱乐部运作、球员市场价值与转会策略四个方面展开深入分析,探讨中国足协外援政策调整对国内球员价值提升的作用路径,以及夏窗转会市场可能的态势变化。在最后部分,文章将对这些趋势进行总结与展望。

1、政策环境重塑格局

首先,从政策端看,中国足协近年来在外援管理方面进行了多轮调整。2025年新政策明确规定:两个转会窗累计注册外援不超过6人,较此前的7人有所收紧。citeturn0search4 此外,每场比赛的外援报名和上场人数也被限定,以确保本土球员有更多上场机会。citeturn0search8turn0search9 这意味着外援在球队阵容中的比重必须更加精细化、战略化。

其次,限外政策的背后,是立足长期发展而非短期冲击。足协希望通过这种“压缩空间”的方式,引导俱乐部更加关注本土球员的培养和使用,从而在制度上倒逼国内球员加快成长。有人指出,这恰恰是“借外力倒逼内功”的思路。citeturn0search7 在过去,过度依赖外援有时造成本土球员边缘化,而新的政策正是在纠偏这一现象。

再次,这样的政策调整必然改变俱乐部对外援的考量方式。俱乐部在挑选外援时不能再以数量取胜,而必须考虑外援是否具有高贡献、是否能与本土球员形成协同、是否适应联赛节奏等因素。这对外援引入提出更高门槛,也倒逼俱乐部在引援策略上更加理性。

在外援政策收紧的环境下,俱乐部在运营策略上必须作出调整。一方面,俱乐部会更加重视“性价比型”球员,力求通过控制成本、精细化操作来平衡战力与预算压力。高价外援将变得更难以承受,部分俱乐部不得不放弃以往“大手笔”投入的路径。

另一方面,俱乐部将更多资源向青训、后备人才和本土球员投入。因为上场机会更多地向国内球员倾斜,俱乐部自身培养梯队的意义被放大,这直接影响其长期竞争力。未来几年,谁在青年球员挖掘与培育上出色,谁就更有可能在转会市场中获得话语权。

此外,俱乐部也可能在转会市场中采取更“合作型”策略,例如与其他俱乐部或青训基地建立人才输送通道、共享球探网络等。这种策略有助于分散风险、降低引援成本,同时扩大本土球员的展示和流动空间。

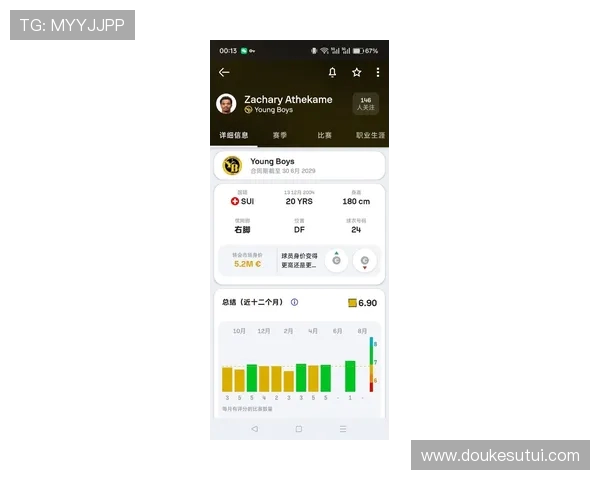

随着外援空间增长受压,本土球员的出场机会增加,其竞技表现和曝光度同步提升。更多的实战机会让本土球员有机会拿出真实数据和表现,从而逐步获得市场的认可。近期已有报道指出,国内球员身价已有明显上升趋势。citeturn0search2

其次,国内球员的供不应求可能推动“供需错配”的市场定价效应。之前很多俱乐部在寻找即战力时首选外援,忽视本土球员;新政下,好的本土球员可能成为稀缺资源,其转会费和薪资水平都有望被拉升。

第三,国内球员的竞争力将成为俱乐部选人标准的重要维度。俱乐部在引援决策中,会更加看重国内球员的潜力、成长性和适应性。这使得那些年轻、有潜力、适应力强的本土球员成为市场焦点,其价值有望趋于上升。

在夏窗,俱乐部必须根据新的外援政策重新制定引援规划。外援引入数量受限,将促使俱乐部在外援与本土球员之间进行更激烈的权衡。通常,俱乐部会优先保证外援质量,而在剩余的资源中重点补充本土球员。

与此同时,国内球员转会活跃度可能上升。由于本土球员市场渐成“香饽饽”,中小俱乐部有动力通过引进、租借或买断本土球员来增强实力。那些在一线队出场受限的本土球员,有可能通过转会获得新的机会。

此外,租借机制可能再度活跃。对于实力尚未成熟但潜力可观的国内球员,母队可能选择让其租借至中、下游俱乐部积累经验。这样既能保障球员发展,mksport体育也能使得市场资源流动更加灵活。

总结:

总的来看,中国足协外援政策的收紧,既是对过去“过度依赖外援”路径的一种纠偏,也是在制度层面为本土球员创造新的成长通道。随着外援名额、报名和上场人数的限制落地,俱乐部在运营和引援策略上不得不更多地依赖本土球员,这自然为国内球员的价值提升提供了制度支撑。

展望未来,夏窗转会市场将在“外援精选、本土优先、供需重构”的新格局下展开。那些具备潜力、能上场、有成长性的本土球员将成为市场焦点;俱乐部在引援策略上也会更加趋于理性和精细化。整体而言,这一轮政策调整或将成为推动中国足球从“买外援”时代向“育本土”时代转型的重要节点。